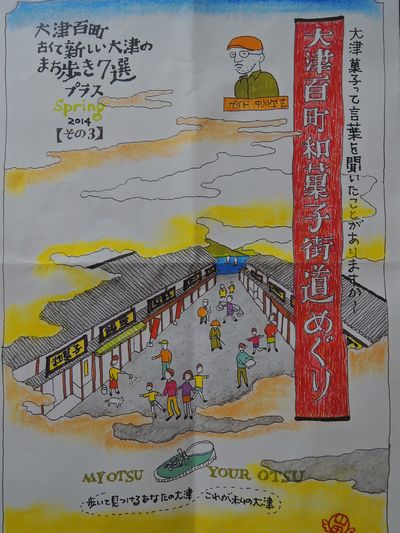

大津和菓子街道めぐり by.yume

2014.03.18

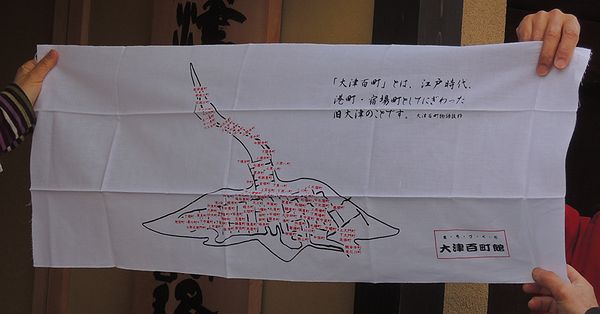

-大津百町古くて新しい大津のまち歩き7選- 私は第3回目からの参加となりました。

今日のテーマは和菓子。さすがみなさん、食べ物、特に和菓子ともなると関心はかなりあるようでキャンセル待ち多数との事で、参加できなかった方に申し訳ないです。

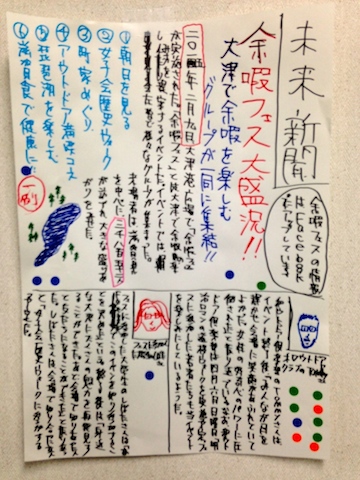

13時50分浜大津駅集合、フルカラーの楽しい手書きパンフレットが配布され、出発。

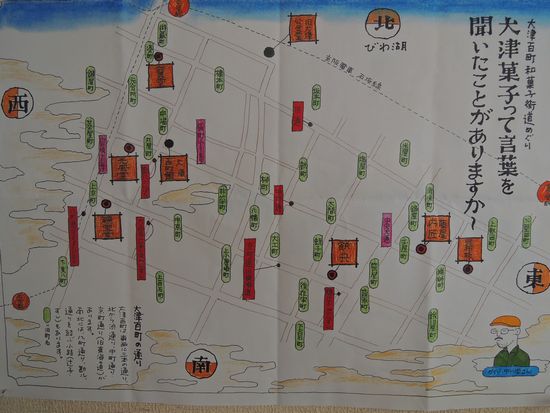

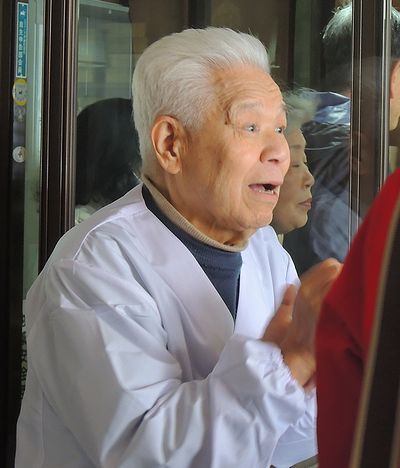

【寳堂さん】

京阪電車京津線の線路から浜通を東に入った所。

創業は明治時代、店主さんが一生懸命お話してくださいました。

「寳堂さん」と言えば、おっきな栗饅頭。

菓子パンほどの大きさで、大きな栗が二個。女性は一度に食べきれないとか。。 (私ならいけそうですが。。。)

春らしい和菓子もずらりと並んでいます。

お土産は、お汁粉と葛湯。

冬に頂くと体が温まって有難いのですが、本来は夏の暑い日に食べると暑気払いになるのだそうです。

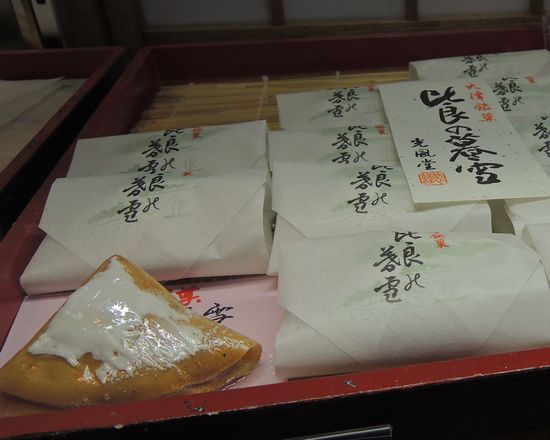

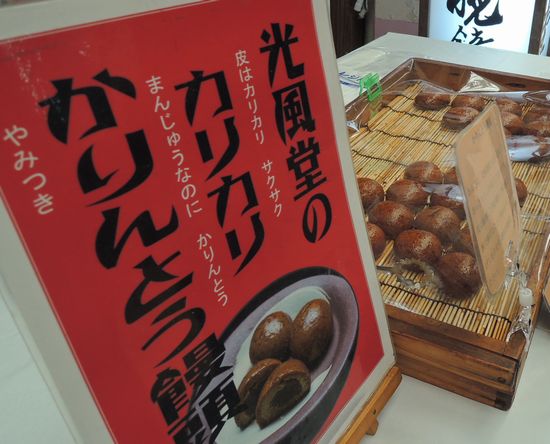

【光風堂さん】

京阪電車京津線の線路から中町通を東に入った所。丸屋町のアーケード商店街の中にあります。

江戸時代末期に活躍した坂本龍馬と深い関わりのある京都寺田屋お登勢の実家近江升屋が、光風堂さんの場所にあったということが判明して、2013年石碑が建ち写真と銘板が取付けられました。

またまた春らしい和菓子が並んでいて、さらに、大津らしい和菓子もずらりと並んでいます。

そしてなんといっても、光風堂さんのお勧めは、かりんとう饅頭。

お土産に頂きました。サクサクと食感がよく、程よい甘さが流れました。

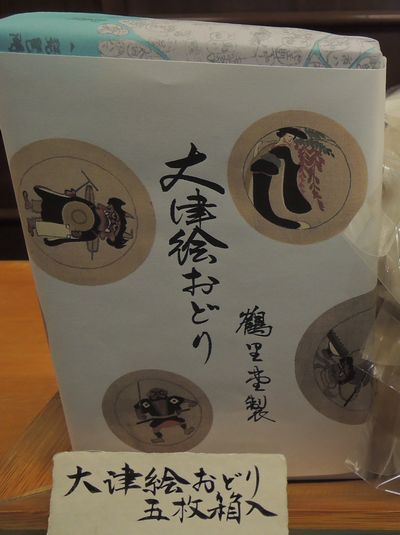

【鶴里堂さん】

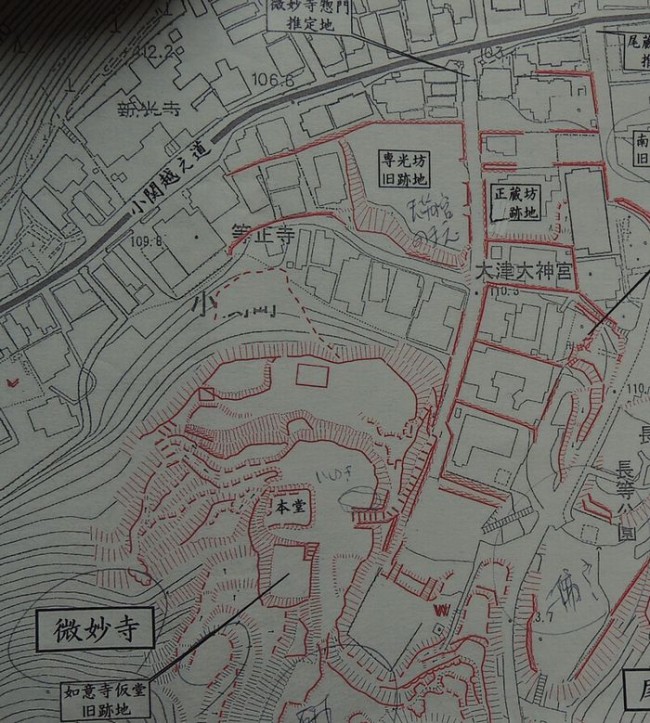

京阪電車京津線の線路から京町通を東に入った所。ここは、旧東海道。

都市開発で町並が変わりつつあるとはいうものの、まだまだ街道の風情が残る落ち着いた通りです。

町の形が鶴の羽を広げた様子に由来しているという大津の古名「鶴の里」から「鶴里堂」という店名がつけられました。

伝教大師最澄縁りの比叡山の千年杉。

相伝の技を伝える本煉羊羹に映した比叡杉羊羹が有名。

押し出して糸で切って手軽に食べられます。

その他、大津の地らしいお菓子も並んでいます。

お土産は、大津絵踊りの麩煎餅。 軽くてふわっとした食感が美味しかったです。

【餅兵さん】

鶴里堂さんから、東へ暫く歩いた所、こちらも旧東海道沿にあります。

昔の風情そのままの、いかにも「お饅頭屋」さんという感じがします。

前を通るたび、「買おうかなぁ。。でも太るしなぁ。。」と 誘惑と戦ってしまうお店です(笑)

綺麗な大皿にのった和菓子というのも、いいもの。

土曜日の午後ともなると、売り切れてしまう事が多いそうです。

お土産は、兵祐餅

創業者の餅屋兵祐(もちやひょうすけ)の名に由来する代表銘菓だそうです。

お饅頭屋さんらしいお味には、懐かしさを感じます。

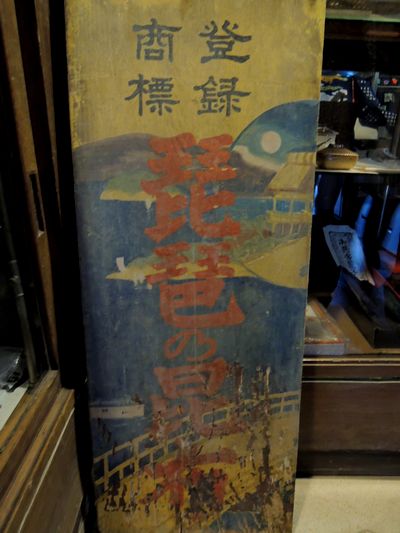

【昆布熊さん】

中町通 中央大通を越え滋賀会館の北側あたりにあるのが、昆布熊(こぶくま)さん。

今回のテーマからは外れますが、ちょっと寄り道。

中学生の時、友達とここでパンと牛乳を買って公園で食べた記憶があるのですが、最近通るたびもう、ご商売はされていないのかなと気になっていました。

一歩踏み入れると、うわぁ~ 昭和の世界です。 レトロ趣味、昭和趣味の私にはたまらない世界。

お店に入る機会を与えられたのは、この、まち歩きのおかげ。

近所の昔の写真も飾られていて、まるでレトロ博物館のよう。。

駄菓子屋さん?

と思いきや、元々は昆布屋さんだそうです。40年以上前から昆布屋さんの様相はなかったように思いますが。。

なんとも不思議なお店で気に入りました。

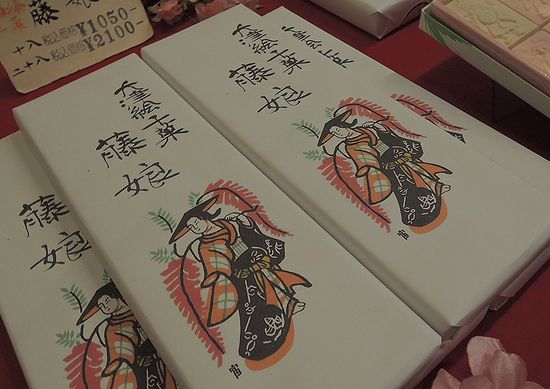

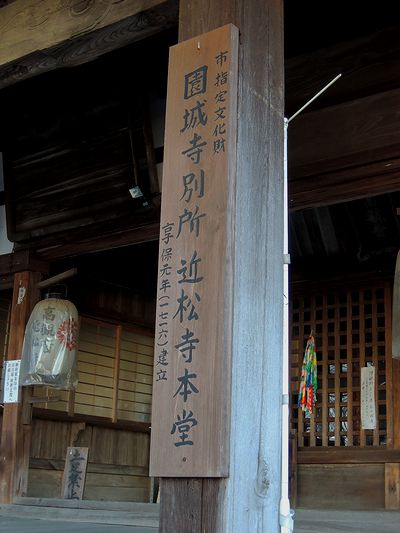

【藤屋内匠さん】

昆布熊さんから少しだけ西に行った所が藤屋内匠さん。

創業が寛文元年(1661)という、老舗中の老舗。

落雁の木型がずらりと並び、店主さんが説明してくださいました。

幕末末期に彫られたものもあるそうで、「火事になったら井戸に投げ込め」と言い伝えられる程大切にされてきたものです。

食品衛生には、特に気を使っておられ、工場を硝子越しに見る事もできて安心安全を確認できます。

こちらではお茶を飲みながら、落雁を頂きました。

お土産もたくさん。

たくさんの種類のお菓子は、どちらも上品な甘さがありました。

「大津菓子」

大津百町にいくつもの和菓子屋さんがあるのは知っていましたが、これほどに 大津をモチーフにしたお菓子のある事を知りませんでした。

三井の晩鐘、大津絵踊り。。

娘の嫁ぎ先へのお土産、法事のお供え物に、困ることはなくなりました。

個人商店へは、なかなか足を運ぶ機会が少なくなりましたが、大津百町は古い歴史を受け継ぐ素敵な町だと、生まれ育った町に誇りを感じました。

良かったら、私のブログにも遊びに来てくださいね♪

http://michiyo0520.blog20.fc2.com/